- S&P500へのインデックス投資は円安・株安でも継続すべきか?

- 日本株と比べてどうか?

この記事では上記のような疑問にお答えします。

2022年に入ってから、急激に株安、円安が進みました。ドル円に関しては、9月には一時145円を突破する水準です。

一方、米国株式は下げ調子で2022年10月にはNYダウは2万9000ドルを割りました。これは20年11月依頼の水準です。S&P500も同様に下げました。

ただ、こういった円安・米株安の局面になると出てくる疑問があります。

それは「円安、米株安でも積み立て継続していいのか?積極投資していいのか?」ということです。

セオリーから言えば、米株安は僕たちインデックス投資家にとって歓迎すべきものではあります。だって安く買える局面ですから。

ですが、円安とあってはその恩恵を受けることはできません。人によっては「日本株にシフトした方がいいかも」と考えている人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は「円安、米株安でもS&P500に積み立て継続していいのか?積極投資していいのか?」について考えていきたいと思います。

- 円安・米株安でもS&P500への投資は続けるべき

- もちろんオルカンという選択肢も

- インデックス投資は右肩上がりの指数を買う前提の投資であり、株安が長期的に進行すると考えるなら指数を変えるべき

- 日本株というのも選択肢としてはあり

S&P500へのインデックス投資は円安・株安でも継続すべきか?

結論からいうと、円安・米株安でもS&P500への投資は続けるべきだと考えています。

理由は以下の2つです。

- 円安観点の理由

- 円安が進行するとするなら、価値の下がる円に対するヘッジとしてドル資産を積む意味があるため

- 円安が解消するとすしても、日本円で給料を受け取っているならドル資産でヘッジを取っておくのは意味があるため

- 株安観点の理由

- そもそも右肩下がりだと考えているなら積み立てるべきではないため

なぜこのような考えに至ったのかを以降で解説していきます。

円安・株安から進み得る次の局面から資産増減を考える

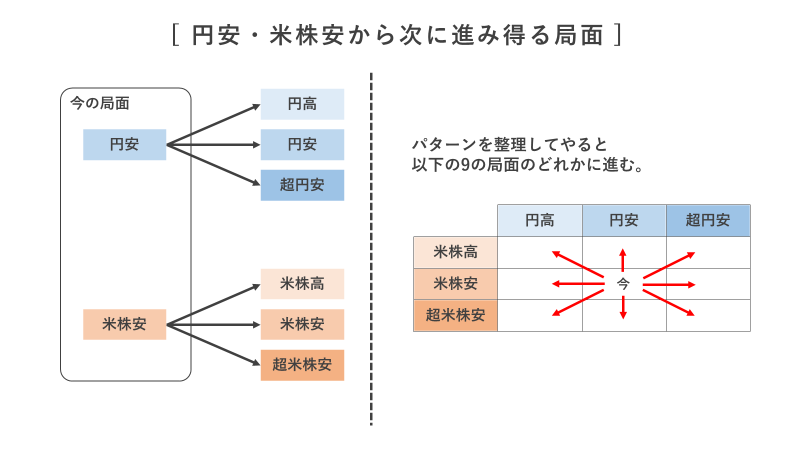

円安・株安の局面から進み得る次の局面というのは、パターン的に以下の9つの局面しかありえません。(今の状態の維持を含みます)

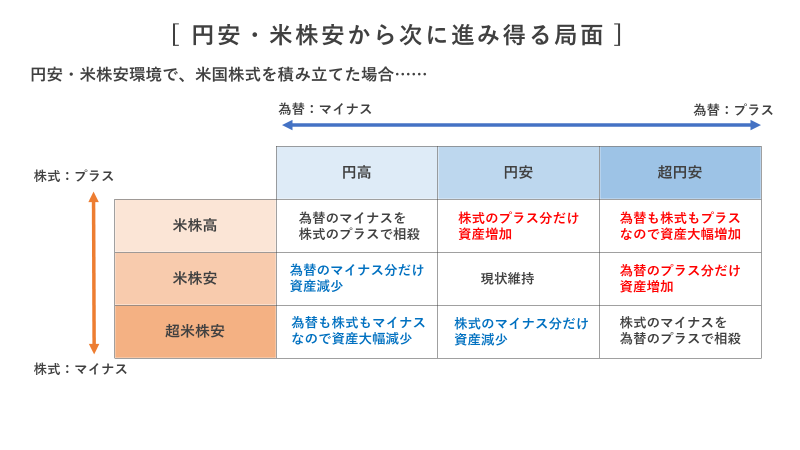

そして、上記のような局面に進んだ場合の資産増減は以下のような感じになります。

当たり前ですが、結果だけに着目すれば、3分の1の確率で資産増加、3分の1の確率で現状維持、3分の1の確率で資産減少ということになります。

インデックス投資の前提条件を考慮する

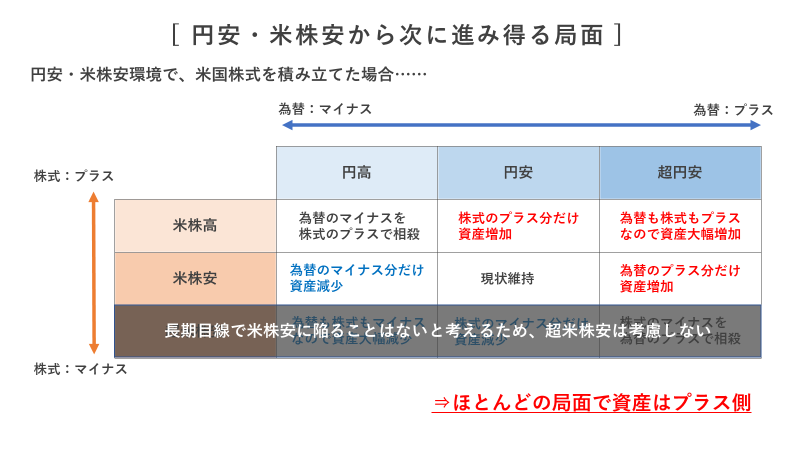

しかし、S&P500のインデックス投資には”とある前提条件”があります。そして、その条件を考慮すると上記の確率論には実は偏りがあることがわかります。

考慮すべきインデックス投資の条件とはすなわち「長期的に右肩上がりの指数を投資対象とすること」というものです。

インデックス投資はどんな指数を選んでも良いというわけではなく、長期的に成長している指数という条件があるわけですから、株式がマイナスに振れる「超米株安」というシチュエーションは無視できるわけです。

よって、インデックス投資の前提条件を考慮した場合、以下のような資産増減表が適切なはずです。

表を見てもらったら分かる通り、ほとんどの局面で資産はプラス側に転じていると考えられるはずです。

米株が現状の水準のままということも考えにくいので、米株安の行を無視すれば3分の2の確率で資産増加ともいえると思います。

「超米株安を無視するのはおかしい」という指摘に対する意見

もちろん「S&P500が長期的に右肩上がりの指数である」という保証はないので、超米株安を無視するのはおかしいという指摘はあるかと思います。

ただ、あなたがもし「S&P500が長期的に右肩上がりの指数でない」と考えているのであれば、そもそも論としてS&P500を対象としたインデックス投資をすべきではありません。

他の指数を対象に投資すべきです。

インデックス投資の本質は「指数の成長性への信頼」

インデックス投資とは、短期的な値動きや為替の変動に一喜一憂するものではなく、長期的な経済成長や企業の価値向上に賭ける投資手法です。

S&P500は、米国の主要企業500社の集合体であり、過去数十年にわたって右肩上がりの成長を遂げてきました。

もちろん、過去の実績が未来を保証するわけではありません。

しかし、米国経済の構造的な強さ(イノベーション、人口増加、資本市場の成熟度など)を考慮すれば、S&P500が今後も長期的に成長する可能性は高いと考えるのが合理的です。

米国に懐疑的であれば、オルカンでもいいと思います。

円安・株安局面で積み立てることの意味

円安・株安の局面でS&P500を積み立てるということは、言い換えれば「割安な価格で将来の成長を買っている」状態です。

為替の影響は確かに短期的には資産価値に影響しますが、長期的には株価の成長が為替変動を上回るケースが多く、結果として資産は増加する傾向にあります。

また、円安が進行するということは、日本円の購買力が低下しているということでもあります。

そうした環境下で、外貨建て資産を持つことは、資産防衛の観点からも合理的です。

継続投資の重要性

インデックス投資の最大の武器は「継続性」です。市場が不安定なときこそ、積み立てを止めず、淡々と買い続けることが将来のリターンを最大化する鍵となります。

円安・株安という一見ネガティブな局面も、長期投資家にとっては「仕込みのチャンス」と捉えるべきです。

S&P500と日本株投資の比較:どちらを選ぶべきか?

円安・株安の局面では、「米国株ではなく日本株を買ったほうが良いのでは?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。

S&P500と日本株(例えばTOPIXや日経平均)への投資を比較し、それぞれのメリット・デメリットを整理してみましょう。

成長性の比較

- S&P500:過去30年以上にわたり、年平均7〜10%のリターンを記録。構成企業の多くがグローバル展開しており、イノベーションの中心地でもある。

- 日本株:バブル崩壊以降、長期的な成長は停滞気味。ただし、近年は企業のガバナンス改善や株主還元の強化など、ポジティブな変化も見られる。

為替リスクの比較

- S&P500:円安時に為替差益が得られる一方、円高時には資産価値が目減りする可能性あり。

- 日本株:為替リスクがないため、円ベースでの資産管理がしやすい。

分散性と業種構成

- S&P500:テック、ヘルスケア、消費財など幅広い業種に分散。GAFAなど世界的企業が含まれる。

- 日本株:製造業や金融の比率が高く、グローバル競争力では米国企業に劣る面も。

投資環境・制度面

- S&P500:米国市場は情報開示が進んでおり、投資家保護の制度も整っている。

- 日本株:NISAなどの制度を活用すれば、税制面でのメリットが得られる。

上記の内容から考えてもらうのが良いかと思いますが、個人的には白黒つけるのは難しいと思ってます。

私自身、米国株も日本株も積み立ててますし、日本株をサテライト的にグラデーションを付けて買っていただくのが良い、というのが個人的見解です。

結論:円安・株安でもS&P500への投資は継続すべきか?

以下は記事のまとめです。

- 円安・米株安でもS&P500への投資は続けるべき

- もちろんオルカンという選択肢も

- インデックス投資は右肩上がりの指数を買う前提の投資であり、株安が長期的に進行すると考えるなら指数を変えるべき

- 日本株というのも選択肢としてはあり

S&P500は、米国の代表的な企業500社で構成されるインデックスであり、世界経済の成長を取り込むための最も効率的な手段の一つです。

過去数十年にわたり安定したリターンを生み出してきた実績があり、長期投資においては非常に魅力的な選択肢です。

インデックス投資の選択肢としては最良と言えるものの一つでしょうし、インデックス投資の性質を考えると円安・株安のときこそ積み立てを継続すべきです。

もちろん円安の局面に日本株を積み立てるというのも選択肢です。

為替リスクがなく、NISAなどの制度を活用すれば税制面でのメリットも得られます。

近年は企業のガバナンス改善や株主還元の強化など、ポジティブな変化も見られます。

ただ、構成企業のグローバル展開やイノベーションの強さ、業種の分散性などを考慮すると、S&P500は依然として優位性があります。

円安が進行する局面では為替差益も期待でき、資産形成の加速にもつながります。

したがって、「S&P500をメインに、日本株をサテライトとして保有する」という戦略が、リスク分散と成長性の両立を図る上で非常に合理的だと個人的には考えています。

どちらか一方に偏るのではなく、両者の特性を理解したうえでバランスよくポートフォリオを構築することが、長期的な資産形成の鍵となるでしょう。

ちょっと取っ散らかってしまいましたが、今回はこれまでということで。

コメント