- 株式投資を始めて、最初のうちは勝っていたけど最近は勝てない

- いつまで経っても安定的に利益を出せない

- 最近投資を始めたけど、損失は出したくない

この記事では上記のような悩みを解決します。

投資のビギナーズラックというのは起こるべくして起こるというのが、最近個人的に感じることです。

僕自身、株式投資を始めて1年ぐらいの頃にビギナーズラック後の失敗をしました。

30万ほどの損失で、大学生だった僕には結構ダメージが大きかったです。

そこで本記事では、「なぜビギナーズラック後の失敗が発生し得るのか?」「それを回避するにはどうすれば良いのか?」を実例を交えて解説していきます。

- 僕自身は過去の選び方をしたため失敗した

- 投資家しか知らない人気銘柄を選んだため

- 投資家界隈の盛り上がりにあてられていたため

- 謎の自信を持っていたため

- 投資のビギナーズラック後の失敗の要因は期待感

- 投資への期待感を失くせば失敗は回避できる

- 対策は「投資する企業を知ること」につきる

なぜビギナーズラックを考えるのか?

そもそも論ですが、「なんで今更ビギナーズラックを考えているのか?」から話をさせてください。

きっかけはダブル・スコープ(6619)という銘柄です。

下記、2021年末から2022年9月23日までのチャートです。

9月16日のストップ安を発端に9月23日にはほぼ半値まで株価を下げました。

このとき22年6月ごろからSNSでの買い煽りが酷く、9月16日の暴落寸前まで沢山の投資初心者が買い煽りに乗せられて買ってしまっていました。

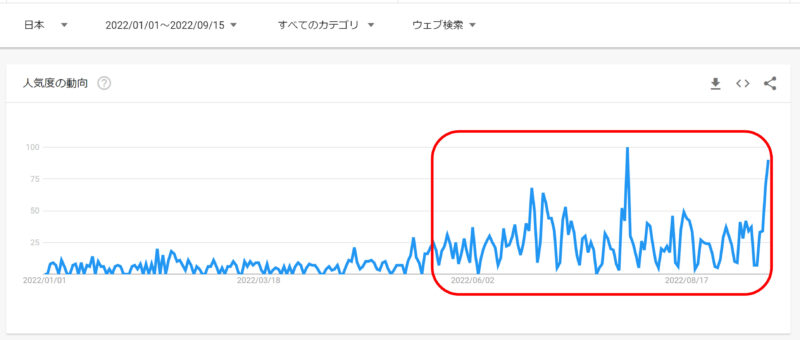

下記はGoogleでの「ダブルスコープ」での検索数の推移ですが、6月ごろから暴落前日の9月15にかけて加熱していってるのが分かるかと思います。

これらの結果として、多くの投資初心者が大幅に資産を減らしました。中には信用取引で借金を負ってしまっている人もいました。(SNSで見かけただけなので、ポジショントークの可能性も捨てきれませんが……)

投資初心者には厳しい現実だと思います。

そこで、注意喚起も兼ねて、今回ビギナーズラックについて考えてみたわけです。

自身のビギナーズラックの失敗を振り返る

ビギナーズラックを分析するために、僕のビギナーズラック体験について振り返ってみます。

下記は株式投資を始めて1年目に買った銘柄です。

- 三菱UFJ

- 三菱商事

- NTT

- オリックス

- 日立

賛否はあると思いますが、一般的に安定しているといわれる銘柄かと思います。

実際、瞬間的に評価損益がマイナスになることはあれど、長期的には利益を出すことができていました。

1年目は投資に対して慎重だったのもあり、人気の銘柄を選んで手堅く攻めていたように思います。そもそも、世間的に人気のある企業しか知らなかったというのもあるでしょう。

一方、下記は2年目以降に買った銘柄です。

- セレス

- メドピア

- オプティム

分かる方は分かるかと思いますが、当時のIPO銘柄です。雑誌やネット記事で調べて選択しました。

ただ、当時は財務諸表などを調べることもせず、投資家から人気という理由だけで買ってました。

ただ、1点注意ですが、2年目以降に選んだのは人気銘柄ではあるものの「投資家しか知らない人気銘柄」です。1年目に選んだ「世間的に人気な企業の銘柄」とは明確に異なります。

また、「僕の考えた最強のポートフォリオ」を作りたかったというのもあったと思います。一人前の投資家気分でした。

結果、成績はぱっとせず、売買を繰り返したことで30万ほど損失を出していました。

投資のビギナーズラック後の失敗の要因は期待感

先ほど体験談からわかることは、以下の「ビギナーズラックが起こる理由」と「ビギナーズラック後の失敗の理由」です。

- 人気銘柄しか知らないため

- 経験が浅い分、慎重な投資判断をしていたため

- 攻めた投資はしていないため

- 投資家しか知らない人気銘柄を選んだため

- 投資家界隈の盛り上がりにあてられていたため

- 謎の自信を持っていたため

これらを振り返って僕が思うのは、ビギナーズラック後の失敗の理由にはある種のバイアスや期待感があるということです。

- 投資家の一部しか知らない情報があって、それを知ってれば勝てる

- 周りの投資家が買ってる銘柄を買えば負けない

- 自分はこれまで成功してきたのだから、次も上手くいく

などなど。

皆さんも、上記のような意識をもって、投資に挑んだことはないでしょうか?

ただ、株価というのは長期的には企業価値に追従します。

「周りの投資家が買ってるから」とか「これまで上手くいったから」などの理由は企業価値には直接的に関係のない話ですから、こういった漠然とした期待感だけで株を買っても勝ち続けるのは難しいでしょう。

投資への期待感を失くせば失敗は回避できる

投資の失敗要因が期待感にあるとすれば、期待感さえ持ち合わせなければビギナーズラック後の失敗は回避できます。

一般的に期待感は「不透明さ」から生じるものなので、対策は「投資する企業を知ること」につきます。

業績推移や中長期方針、属する業界での位置づけなどしっかり調べて投資しましょう。

それが難しければ、普段の生活の中で企業状況を把握しやすいBtoC銘柄にターゲットを絞るのも手だと思います。

銘柄分析については下記の記事で最低限見ておきたいポイントをまとめているので、よかったら参考にしてみてください。

実際にダブルスコープの暴落は回避できたのか?

「銘柄選定の際に必ずチェックしている5つのポイント」で詳細は解説していますが、僕が銘柄選定の際に最低限チェックしているのは以下の5つのポイントです。

- 長期的な株価推移(10年分年くらい)

- 指数を長期的に上回っているか?

- 直近の決算でEPS、売上高がコンセンサス予想を上回っているか?

- 売上、利益、CFが成長しているか?

- PERの推移(=割安度合い)

長期的な株価推移

下記は過去10年分のダブルスコープの月足チャートです。

ダブルスコープのようなグロース株であれば、過去5年ぐらいはしっかり株価も伸びていてほしいところですが、この時点でちょっと怪しいですね。

強いて言えば、21年で底打ちしてようやく株価が上向きになり始めたぐらいに見えます。

ただ、株価のトレンドが転換するようなインパクトのあるニュースがあれば説明はつくので、株価推移を見たタイミングでニュースを調べに行ってみてください。

それでニュースが無ければ、投資判断は見送るべきでしょう。

長期的な株価推移:×

指数を長期的に上回っているか?

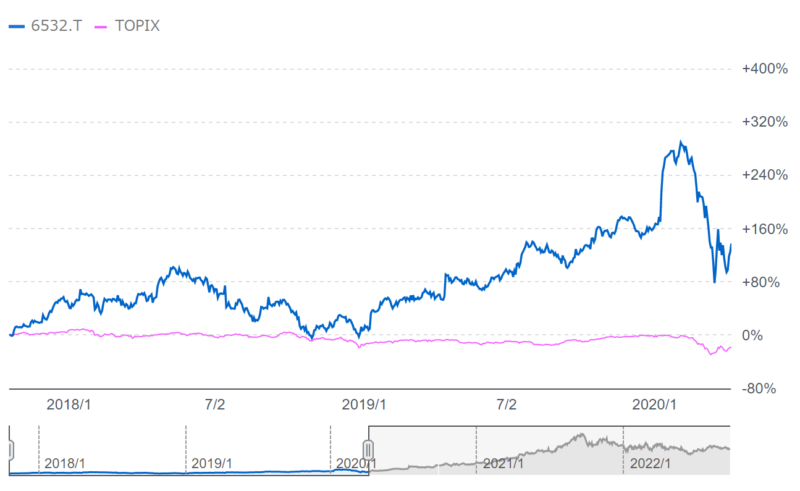

下記は過去3年分のダブルスコープとTOPIXとの株価の比較です。

21年9月以降は上回っているようですが、それ以前はTOPIXを下回っているようです。苦しいですね……。

例えば、コロナショック以降(2020年3月~)のスター銘柄の1つにベイカレントがあります。ベイカレントは20年3月から21年9月までにテンバガーを達成しました。

グロース株投資をするのであれば、こういった銘柄を選びたいというのが本音です。

実際問題、2020年3月の頃に投資判断をしていたとして、TOPIXとの比較はどうなっていたのでしょうか?

下記はベイカレントとTOPIXを2018年~2020年3月で比較した結果です。

見ての通り、長期的に指数を上回っていることが分かりました。

やはりこういった銘柄に対して投資判断をすべきで、指数との比較という観点でもダブルスコープには怪しさが残ります。

指数を長期的に上回っているか?:×

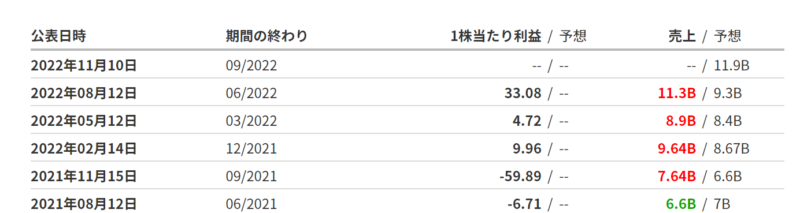

直近の決算でEPS、売上高がコンセンサス予想を上回っているか?

下記はEPSと売上高をまとめたものです。22年の4月ぐらいに投資判断をしていたとすれば、2月14日発表のものを見ることになります。

EPSに関してはデータがなかったので、今回は売上高のみのチェックにはなりますが、8.67Bに対して9.64Bと上回っているのでOKでしょう。

予想を上回っているか?「EPS:不明、売上高:○」

売上、利益、CFが成長しているか?

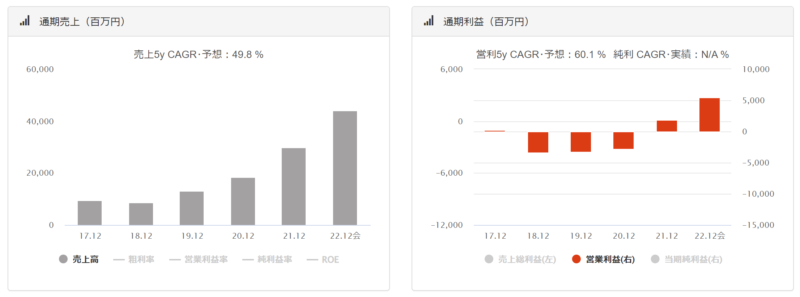

売上高と営業利益のグラフが以下です。

売上は19年以降伸びているのでOKでしょう。営業利益も同様です。

18年~20年の営業利益マイナスは気になるところではありますが、成長途中のグロース銘柄であれば、売上を投資に回していくためマイナスというは多々あります。

銘柄を買うことになるのであれば、マイナスの理由をしっかり調べるべきですが、初期判断のタイミングであれば右肩上がりかどうかを見れてればOKです。

下記はキャッシュフローの推移です。

基本的にはフリーキャッシュフローが伸びているのを見ています。

ダブルスコープの場合は19年以降は伸びているので、まぁOKでしょう。できればプラスが良いですが、製造系の会社だと設備投資にお金がかかるので成熟するまではフリーCFはマイナス傾向です。

ただ、銘柄を買うタイミングでは、成熟したタイミングでフリーCFがプラスになる見立てが欲しいところですね。

成長しているか?「売上高:○、営業利益:△、フリーCF:△」

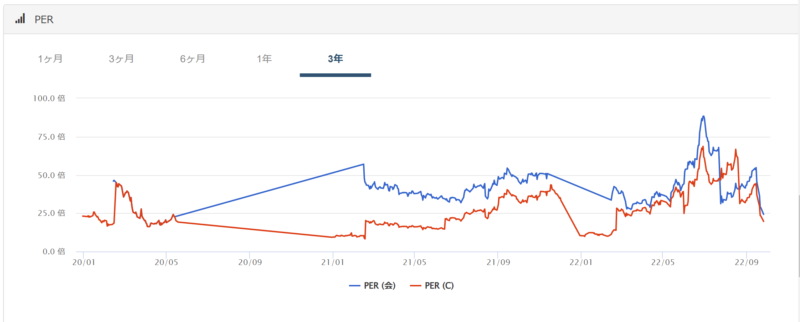

PERの推移

下記は3年分の予想PERの推移です。

仮に22年の3月ごろに投資判断をしていたとすれば、当時はPER26倍程度だったようです。

それより以前は20~35倍ぐらいを動いてるようなので、3月時点は過去と比べても適正な株価だと思われます。

その後は7月にもなると60倍を超えてくるので完全に割高ですね。

PERの推移:○

5つのチェック結果のまとめ

すべてのチェック結果をまとめると以下のようになりました。

- 長期的な株価推移:×

- 指数を長期的に上回っているか?:×

- 成長しているか?「売上高:○、営業利益:△、フリーCF:△」

- 成長しているか?「売上高:○、営業利益:△、フリーCF:△」

- PERの推移:○(22年3月時点)

2つ以上×がついている時点で、少なくとも長期目線では「買わない判定すべき」銘柄だと思います。

数か月単位での少額保有であれば、買い判断をすることもあるかもしれませんが、それも22年の3月以前の条件付きになります。

以上から、簡易な調査であってもそれなりに回避は可能なのではないかと思います。

最低限、上記の観点でのチェックはしておけるようにすべきでしょう。

まとめ|投資においてビギナーズラック後の失敗は必然【回避するには期待感を失くす】

今回は、僕自身の経験を振り返りつつ「なぜビギナーズラック後の失敗が起こるのか」「それを回避するためにどうすれば良いか」について考えていきました。

以下は記事のまとめです。

- 僕自身は過去の選び方をしたため失敗した

- 投資家しか知らない人気銘柄を選んだため

- 投資家界隈の盛り上がりにあてられていたため

- 謎の自信を持っていたため

- 投資のビギナーズラック後の失敗の要因は期待感

- 投資への期待感を失くせば失敗は回避できる

- 対策は「投資する企業を知ること」につきる

投資に絶対はないので、企業を知ることで必ず回避できるというものではないですが、大きな失敗は防げるはずです。

大事なのは、大損しない戦い方をして、投資の世界に長く立ち続けることです。

冒頭でも話をしましたが、今回のダブルスコープのような銘柄をフルインベストしていたりすると、投資から一時的にでも退場せざるを得ない状況になります。

十分に気を付けて投資判断をしていただければと思います。

最低限のチェックでもビギナーズラックの後の失敗は回避できますので。

コメント